digress

Sensual column~ワインあれこれ②

Thème : 酵母の働き

ワインづくりに欠かせない工程が醗酵。その中心には、健全なブドウ果汁のほかにもう一つの主役が存在します。

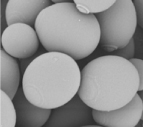

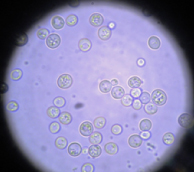

それが酵母。少しでもワインを学んだ方なら「サッカロミセス(サッカロマイセスとも)・セレヴィシエ」という名前は聞いたことがあると思います。

果汁中の糖分を、酵母の力を使って「アルコール」と「熱」と「二酸化炭素(炭酸ガス)」に変換する。これによってワインはアルコール飲料になるのです。

(※この仕組みを19世紀後半に解明したのがルイ・パストゥール。フランスの生化学者・細菌学者です。)

ですから果汁中の糖分が上がりやすい環境にあったブドウからは、アルコールの豊かなワインが醸造されやすい、ということになります。

「糖分が上がりやすい環境」とは何を指すのか。これは年間の日照量が多い土地やヴィンテージ、ということが挙げられるでしょうか。ブドウの光合成が進みやすい環境、と言い換えてもいいかもしれません。

未熟な果実を口に入れると酸っぱさ、酸味を感じます。ブドウやそのほかのフルーツの多くは、この酸を光合成の力を借りて糖分に転換して果実に蓄積していくのです。

さて、この酵母には天然酵母(野生酵母、自生酵母とも)と培養酵母の2つがあり、あくまで傾向として、歴史や伝統も重んじる旧世界(フランスやイタリアなど)には前者、新世界(アメリカやオーストラリア、NZなど)は後者を支持することが多いようです。

実際にどちらの酵母にも良さがあるのですが、ワインに対する考え方によって選択が異なるということなのでしょう。

話がそれました。醗酵の際、一般には1種類の酵母が頑張って糖分からアルコールを生成するイメージがあると思いますが、実のところは何種類もの酵母が液体のアルコール濃度などの状態に応じて一番活性するものを中心にドミノ倒しの要領で順々に活躍してアルコールなどを作っていくのです。

以前はアルコール度数が15度を超えたあたりがワイン用酵母の醗酵の限界、とされていましたが、近年の品種改良によってその限りではなくなってきているようです。

そしてもう一つ、忘れてはいけない酵母の働きが、「香りを生成する」ということでしょう。

ワイン中に存在する1000とも2000ともいわれる香りの中で、少なくとも40%程度は酵母の働きによって生み出されるのだそうです。

もともとブドウの果汁にはワインのような香りは殆どありません。それがあのように華やかな香りに変化するのは酵母のおかげ。

ワインを扱う人の多くは、その香りを大きく3つに分類して考えます。

それぞれはとてもシンプルな言い方ですが、第一アロマ、第二アロマ、第三アロマ、というふうに数字をあてて呼んでいます。アロマは香りのことですね。

第一アロマはブドウの果汁や果皮、種子、果梗など、原料が持っていた香りを指し、第二アロマは醗酵によって得られた香り、そして第三アロマは熟成によって纏う香りについての表現です。ワインのたどる時間に沿って分けられています。原料→醗酵→熟成の流れです。

ワインがボトルに詰められてから、液体が落ち着き、熟成を重ねていくと、若いうちは第一・第二アロマが中心だった香りの構成から、だんだんと第三アロマがよく感じられるように変化をしていきます。

今回は酵母のお話でした。酵母が大活躍をする“醗酵”を経て出てくるとされる香りは「~の花のような」とか「バナナ」などに形容されることが多いようです。もちろん1種類ではありません。これは第二アロマに分類されるものですが、残念ながら香りのもとが化学物質として特定されているものは数えるほどしかなく、今後の解明が待たれるところです。ただ実際には、1種類の物質が1種類の香りを表現する、というよりも、幾つかの香りが組み合わさることで、それまでに経験したことのある香りの中から近いものを脳が選出して知覚する、というのが近いのかもしれません。

そう考えると、それまでの経験の違いによって香りの感じ方に個人差が生じるのはとても自然なことかもしれません。複数人で飲む場合、ほかの人の表現を聞いてみると、新鮮な発見があったりして楽しいですよね。

ただ、ワインのプロフェッショナルたちは、商品として客観的にワインの特徴を捉えるために、共通言語としてのテイスティング用語を学んだりします。

赤ワインの表現で「カシスのような・・」という比喩を用いたりしますが、ここで告白すると、私はこの業界に入るまで“カシス”という果実の存在すら知りませんでした。これって典型的なテイスティング用語です。

用語にはやはりヨーロッパで暮らす人が思い浮かべやすいものが多いと感じます。

そろそろ文字数の限界です。文章力の無さに愕然としますが、次回もお会いできることを楽しみにしています。